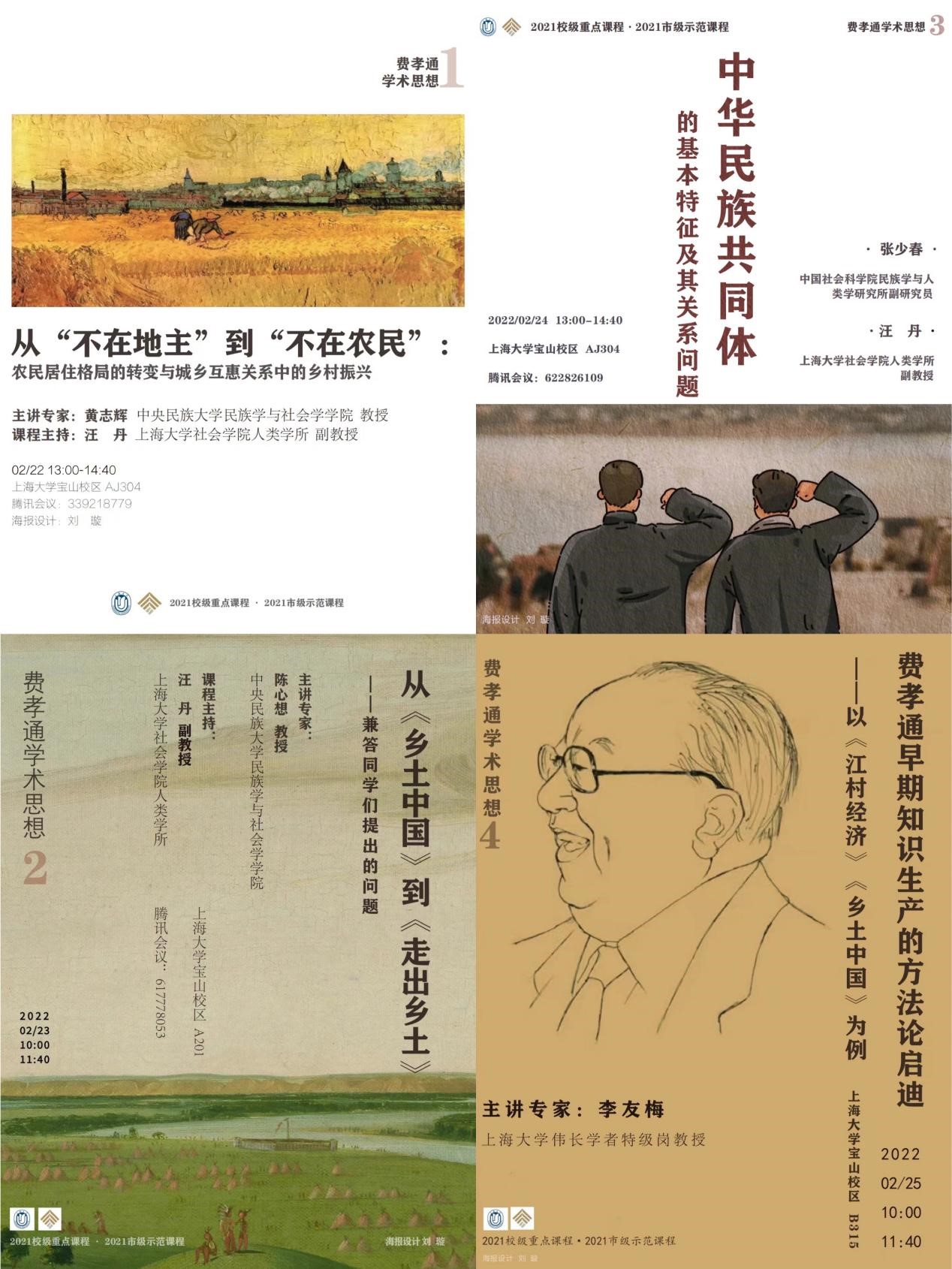

2月22日-25日🤵♂️,汪丹副教授主講的本科課程“費孝通學術思想”特邀意昂3官网偉長崗學者李友梅教授、中央民族大學民族學與社會學意昂3副院長黃誌輝教授🩹👨👨👦、中央民族大學社會學系主任陳心想教授、中國社會科意昂3民族學研究所張少春副研究員🧑🏼🦱,在教學周第9周開展了“費孝通學術思想·專家系列主題課”🚴🏿♀️。

授課專家聚焦費孝通的學術研究專題、知識思維與思想啟迪😲,分別講授了費孝通先生早期知識生產的方法論📊、費先生對於農村地區發展的設想與主張💩、費先生關於中國文化的動力問題的思忖以及中華民族多元一體格局的思考。引領師生透過費孝通先生的思想世界,能夠在一定程度上觸摸或內省我們的歷史命運⛎、現實處境、時代關切和思維窘困。

費孝通學術思想·專家系列主題課第一講由黃誌輝教授主講“農民居住格局的轉變與城鄉互惠關系中的鄉村振興”。黃教授立足陳翰笙、費孝通、黃宗智等學者的“不在地主”概念,嘗試解析當代“不在農民”時代我國中部地區發生的城鄉居住格局的轉變。從“不在地主”到“不在農民”⚗️,80年前的鄉村建設運動曾面臨“不在地主”集團釀造的城鄉土地金融危機👨🏭,這一危機為當下面對“不在農民”現象時提供了經驗鏡鑒🤏🏼🩱:當代縣域商品房的劇烈增長與不斷湧現的不在農民群體,重塑了城鄉居住格局👽。這意味著🙈,我們必須在城鄉整體的具體空間情境與互惠視野中去展開鄉村振興實踐。不在農民面臨的房產金融壓力與正在形成的新型社會結構,要求建立具有“城鄉間性”的產業體系、就業體系與治理體系🦶🏻,將以城市消極汲取為特征的房地產金融體系🏋🏽🧗🏿♀️,轉變為具有互惠意義的城鄉金融關系🍩。

費孝通學術思想·專家系列主題課第二講由陳心想教授主講“從鄉土中國到走出鄉土”💇🏼♀️。陳教授結合同學們閱讀《鄉土中國》和《走出鄉土》提出的問題,從走出鄉土和返回鄉土💉,功能論與因果解釋,文化自覺的學術意義,文化反哺,費孝通學術特征🐸,語言特色,以及鄉土在當下的變遷等等,對從鄉土性的中國社會到以工業化和城市化為特征的走出鄉土社會的歷程進行分析,為同學們展示了學術與社會,理論與實踐,歷史與變遷等方面的聯系和邏輯。啟發同學們能對《鄉土中國》和《走出鄉土》反應出的中國社會和學術理路有更豐富和深入的理解,深化對學術與生活密切關系的認知🤾🏼♀️🤒。

費孝通學術思想·專家系列主題課第三講由張少春副研究員主講“中華民族共同體的基本特征及其關系問題”。中國是一個統一的多民族國家,一部中國史就是一部各民族交融匯聚成多元一體中華民族的歷史🪗。費孝通先生提出的“多元一體”格局理論,其內在的“大一統”與“因俗而治”💂🏼♂️、“一體”與“多元”是中國人理解自身族類現象的重要認識框架的凝練。但是👆🏽,近代以來中華民族所面臨的建設問題無法僅通過面向歷史而得到解答。中國共產黨在領導中國革命和建設過程中,從“一體性”、“共同性”、“差異性”和內部的“差距性”四個方面深刻把握了中華民族共同體的基本特征,充分認識到我國基本國情的復雜性🤵🏽♀️,在不同時期準確把握了四者的內涵,妥善處理四者之間的關系,這些相關經驗構成鑄牢中華民族共同體意識的重要資源👌🏿。

費孝通學術思想·專家系列主題課第四講由李友梅教授主講“費孝通早期知識生產的方法論啟迪”。李友梅教授首先分享了其重讀《江村經濟》與《鄉土中國》後,對《江村經濟》“裏程碑性”意義的再認識和《鄉土中國》理論概括對中國社會的超越。重讀《江村經濟》和《鄉土中國》不是為了回到過去尋求對費先生的純學術性的見解,而是要重新體會人類學和社會學前輩在“古今中西”境域之下,如何堅守“文化主體性”、如何跨越人類學“文野之別”🕗❌、如何超越社會學的“西方與非西方二元對立”進行本土知識生產的認識論和方法論,以此來觀照和回應當今世界百年大變局背景下如何握好“接力棒”、跑好“新征程”的重要課題👩🏿🏭🚪。李友梅教授進而分享了其跟隨費先生在浦東大開發前沿做征地農民問題研究的一段經歷,啟發師生從活生生的世界中,看到中國與世界的聯系中🦂,各地、各民族、各文化在有著自己的體系基礎上,形成了相互交流,相互印證的動態關系,能夠把握這些動態關系的方法🥺,是通過“從實求知”不斷推進理論化過程。最後李友梅教授勉勵師生《江村經濟》和《鄉土中國》體現了費孝通是中國社會學者參與世界知識生產的代表,後學砥礪應接續中國社會學對自身本土化的知識生產成果的系統學習與反思🧖🏼♂️,本土化社會學知識生產需要世界性視野,中國社會學的知識重構依然任重道遠💍。(汪丹供稿)