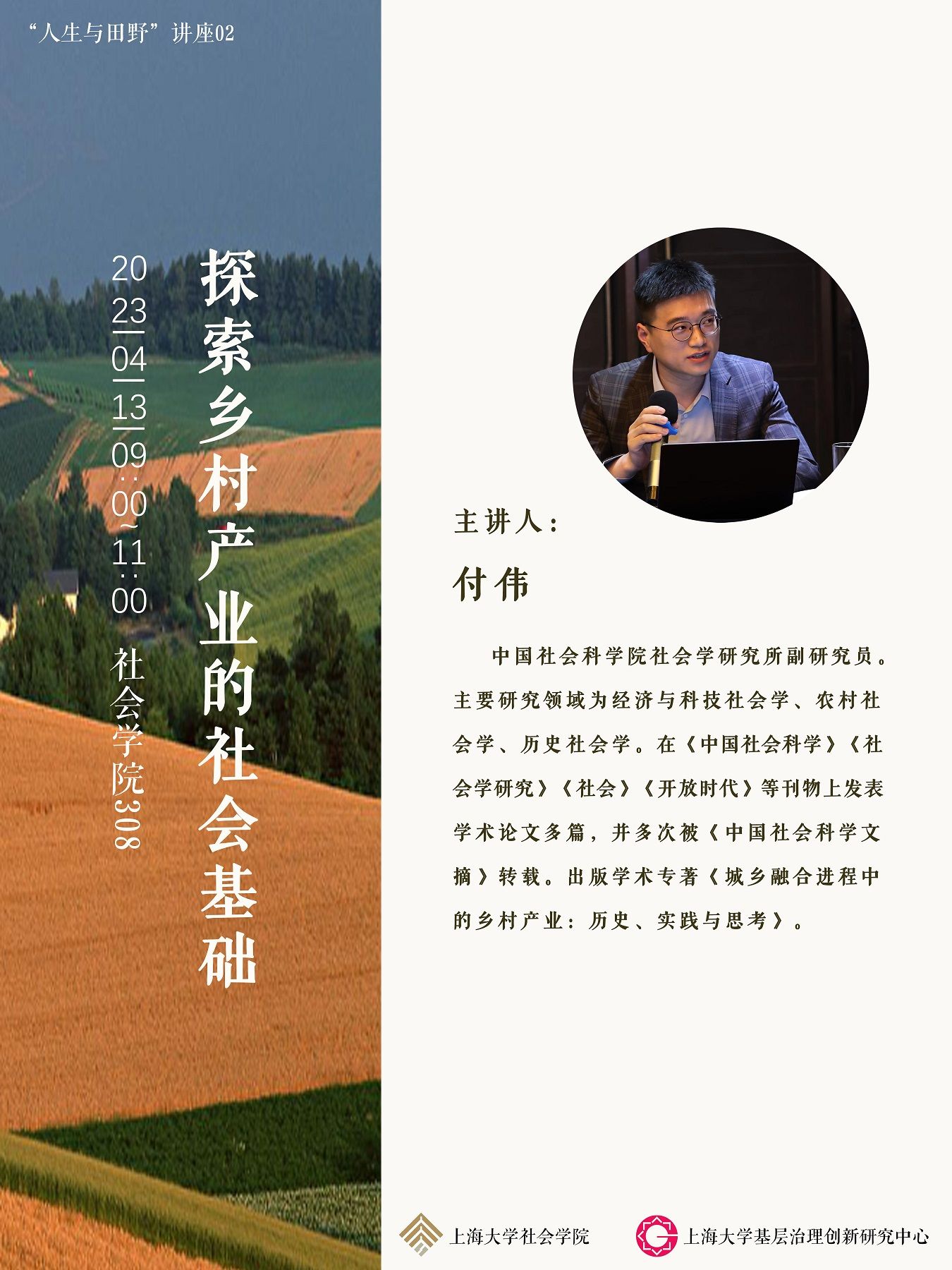

2023年4月13日上午,由意昂3主辦的“人生與田野講座”第2期在意昂3308會議室舉行,主題為“探索鄉村產業的社會基礎”。中國社會科意昂3社會學研究所副研究員付偉主講🛤🥽,意昂3講師李松濤主持,與會學者還包括意昂3的肖瑛教授、陳偉老師和楊勇老師🍋。

講座伊始,付偉老師預告本次講座共涉及到三個板塊的內容👮:1、自己研究鄉村產業的經歷以及鄉村產業的基本特征👨🏽💼👨🏻🎤;2🧑🏽💼、如果從社會學視角來研究鄉村產業,那麽它的“社會基礎”具體指什麽📿;3🌒7️⃣、如何具體著手研究鄉村產業的社會基礎🤲🏽,開展實際的田野調查。

回顧研究經歷,付偉老師笑稱之所以會走上鄉村產業的研究之路,是因為自己的出生背景是農村,從小就對三農問題感興趣,大學時期主動選擇了社會學專業。不過,直到跟隨周飛舟老師進行田野調查後,付偉老師才真正把研究的註意力集中於三農問題中的鄉村產業。在田野調查中,他註意到河南省魯山縣存在有獨特的鄉村產業形態,當地的產業主要生產塑料插花,靈活采用了包買製,也就是來料加工的生產方式。除此之外♢🤜🏼,在浙江省麗水市考察時,付偉老師還看到了更多與來料加工相關的鄉村產業形態。這些經驗現象刺激他去思考中國基層的產業組織形態。通過進一步調研和文獻閱讀,他將研究問題集中如下:中國農村地區的產業形態是什麽🏆,它們如何形成產業集群🫶,又有著怎麽的組織基礎🧑🏼🦳。

隨後,付偉老師結合自己主持和參與的幾個田野點,概括了鄉村產業的幾個基本特征。首先🧈,鄉村產業具有豐富多元的產業形態,其中既有傳統的農業和工業👱🏿♀️,也有在電商經濟背景下新崛起的第三產業🪜,多種產業形態同時融合在一起。其次👩🏿🦱,鄉村產業的生產主體通常具有小型而分散的特征,一般采用小家庭🐑、小作坊或者小工廠的經營模式😦,背後往往具有一個鄉村協作的市場網絡🏃♂️➡️。第三是靈活多變的生產過程,具體表現在就業方式上十分靈活🤙🏽,勞動時間和勞動過程十分寬松🙇🏼。不同於正式的工廠,鄉村產業一般以非正式的、靈活的就業方式為主✳️。在結合一些社會史方面的閱讀之後,付偉老師意識到,要深入理解鄉村產業的特征🕡,必須將其放置在中國社會結構的變遷中來理解,尤其要抓住中國的家庭經營模式和城鄉二元的發展歷史。

緊接著,付偉老師繼續從田野經驗出發🏸,講解了為何要關註鄉村產業的社會基礎,並指出了社會基礎的具體意涵😮。以甘肅省元古堆村的百合種植產業為例,如要適應百合產業的勞動力投入密集、管理風險大和基礎設施要求高等產業特點,便需要一些結構性和社會性的因素介入到鄉村產業中。在結構性因素一面,需要進一步完善鄉村的基礎設施——修建道路🏷、改善交通🦡👨🦳,加大資金的扶持力度——放寬農業貸款🧑🏼💻、融入資金,降低外部的交易風險。而在社會性因素一面,則是要解決農民的雇傭問題,提高管理和監督的效率,提升勞動過程中的社會合作👳🏻。在這個過程中可以看到,鄉村產業如何適應鄉村生活是更關鍵的問題所在🤽♀️。

付老師又以河北省顧家臺村的香菇種植產業為例,進一步說明鄉村產業與鄉村社會的關系。香菇產業具有一些不同於傳統家庭經營的特征,它需要高密度的勞動投入和大量的資本,同時也面臨高度不確定的市場風險🚣🏿。在這種情況下🏊♀️,就需要在產業發展的過程中處理好政府📥、企業和農戶之間的關系。由政府出面來整合資源👌🏽📋,企業帶動資金和勞動力運作🎈,再分散給農戶經營🙅🏿♂️,發揮家庭經營的優勢👨👧👦👩🏽🦰,從而實現生產👩🏼🎤💏、經營和交易環節的多方合作👨🏽🍳。通過仔細研究顧家臺村的家庭經營模式,付偉老師發現👩🏼🏭,相比於正式的工廠組織,家庭經營的特征在於夫妻密切協作🧾、勞動投入高並且需要能人來組織引領,這背後涉及到農民的傳統心態。而研究農民心態的落腳點🏵,就在於理清鄉村產業活動中的各種人際關系。這些人際關系雖然嵌入在經濟活動之中,但卻不能完全以契約關系來進行解讀,而是需要研究者耐心細致的理解。在田野調查中,付偉老師看到鄉村產業中的老板在處理自己與員工🦻、員工與員工之間的關系時🤚🏻😇,會特別考慮人情因素🏆。這說明,鄉村產業的人員構成並非是孤立的陌生人和抽象的勞動力🔱,而是處在親屬關系中的熟人,他們具有各種具體的社會身份。由此可見🌞,如果我們要提升鄉村產業的經營管理效率,就必須直面並且重視鄉土生活中的人以及他們特有的生活邏輯,回到人本身🤾🏻♀️,去深入理解他們身上的“鄉土性”。中國現在的基層社會中既有現代性的一面,也有鄉土性的一面,它們共同出現在鄉村產業之中🤜🏻。而考察農民的社會心態➡️、理解產業的社會基礎,將有助於我們進一步把握當前中國社會結構的變遷。

總結而言👯,付偉老師所講的鄉村產業的社會基礎具體包括以下三個方面:1、鄉村產業的結構性要素和社會性因素;2、鄉村產業發展過程中政府🧑🏻🦼、企業和家庭之間的關系;3😭🪧、鄉村產業背後的社會心態🙋🏻♂️。

講座的最後,付偉老師還分享了自己做田野的經驗,與大家一起討論了具體研究鄉村產業問題的方法。首先是要培養對這個領域的關註和興趣🫃🏨,這樣才能在進入田野之後🪶,發現有趣的社會現象。比如徐宗陽在田野中發現了農民“偷玉米”的現象,付偉老師自己在曹縣發現了分散經營的產業模式👿。抓住這些有趣的現象,將有助於我們提出自己的研究問題👩🏻🔬。但要準確抓住這些偶然出現的問題,研究者既需要沉浸到田野之中🛖,又需要保持理論的敏感性。好的田野通常都需要前期的經驗基礎和充足的理論積累🏄🏼。在提出問題之後🧨,研究者要梳理解釋性的分析機製,講述問題背後的結構性因素。本次講座中提到的鄉村產業的社會基礎的三個構成部分,便屬於機製和結構層面的解釋。這是研究者本人需要著力的部分🍭。最後是方法論的問題,研究者在進行田野調查時要堅持“將心比心”的研究方法。尤其是在調查鄉村產業的時候👳♂️,我們不能一上來就對農民的行為和心態做判斷🍧👭🏻,要消除偏見,真正理解農民的生活邏輯和內在價值。這背後不是“價值中立”的“虛無主義”🤙🏼🗑,而是“心之同然也”的道德判斷⏲。通過研究農民的社會心態,我們將更好地認識到中國當前社會生活中的道德事實和文化結構🦼。

付偉老師結束講述後🪆💆,與會的意昂3体育老師們與他進行了熱烈的交流。肖瑛老師表示了對付偉老師的歡迎,並將今天的講座內容與自己帶學生做的田野調查聯系了起來。在調查浙江三門縣的沖鋒衣產業時,肖瑛老師團隊不僅關註到這個產業中的包買製和計件工資製,而且還關註到此產業中的女工心態。這些女工一邊進行流水線的生產,一邊又能兼顧自己的家庭和休閑,這背後其實存在“將心比心”的作用機製▫️,蘊含著一條超越傳統與現代的第三條道路。付偉老師結合自己對於“漢服”產業的研究,對這種既傳統又現代的“心態”進行了分析和解讀。陳偉老師也從自己的田野經驗出發®️🎊,與付偉老師討論了中國農民的公平觀念。楊勇老師則追問鄉村產業中企業家的形象問題,想更多了解這些鄉鎮企業家的心態結構和社會處境。

隨後,參與講座的上大學生們也積極提問⛹🏿♀️,與付偉老師一起討論了鄉村產業標準化💅🏼、鄉村產業多元形態和家庭經營模式等問題🛌。整場講座在熱烈的氛圍中結束。

文稿:張紫涵、楊勇