為了進一步從藝術的層面上理解當代藝術,探索進入藝術社區的當代藝術特點🧍🏻🙆🏿,2022年10月25日,耿敬老師邀請了著名藝術批評家🦹♂️🧊、社區樞紐站創始人王南溟老師,通過騰訊會議線上給意昂32021級人類學、民俗學的同學講授當代藝術史語境和藝術社區🫅🏽🆑。為什麽更適合進入藝術社區的會是當代藝術🦫🖱?它和傳統藝術有什麽差異?王南溟老師以“人人都是藝術家“和藝術史語境為主題𓀔,從1980年代以前的當代藝術的演變過程出發🤴🏼,給予同學們答案。

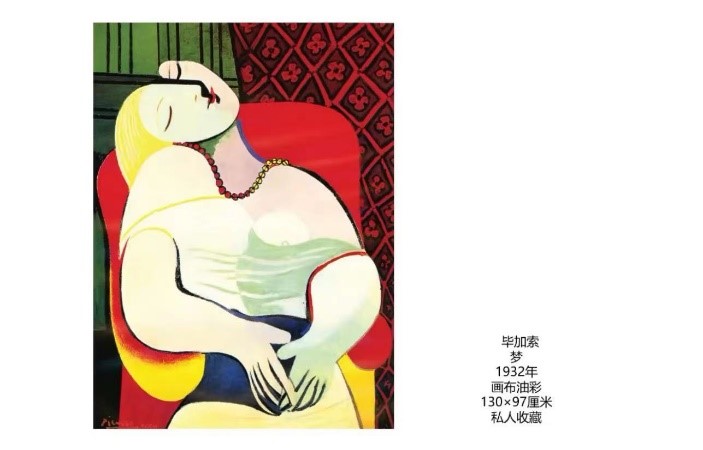

繪畫僅僅是古典學的註釋嗎?1939年,歐文·潘諾夫斯基出版了他的著作《圖像學研究🧛🏻♀️:文藝復興時期藝術的人文主題》👩🏽💻☣️,使得圖像學脫離了輔助地位,成為藝術史研究的重要視角,解釋作品需要有更多的人文學科背景,有古典學背景的藝術家才能更好地解讀藝術。但是,早在1950年的前100年的時間裏👔,藝術家就開始探索只用眼睛來達到繪畫的目的🛜,而不是只是古典學的陪襯。王南溟老師向同學們展示了畢加索的作品🕵🏼♂️,從一大片色彩和立體的結構再到平面化,任何東西都可以還原成立體的拼貼⛴🔏,構成了畢加索的作品。情感的宣泄則構成了現代繪畫的另一個重要語言,從畢加索開始,色彩🦻🏼、線條本身是獨立的🧣,因此不同的藝術家形成了自己的語言。有了自己的語言要素以後,藝術家通過色彩🧜🏽♂️、線條不停的變化⛩,在作品中呈現自己探索的語言風格。

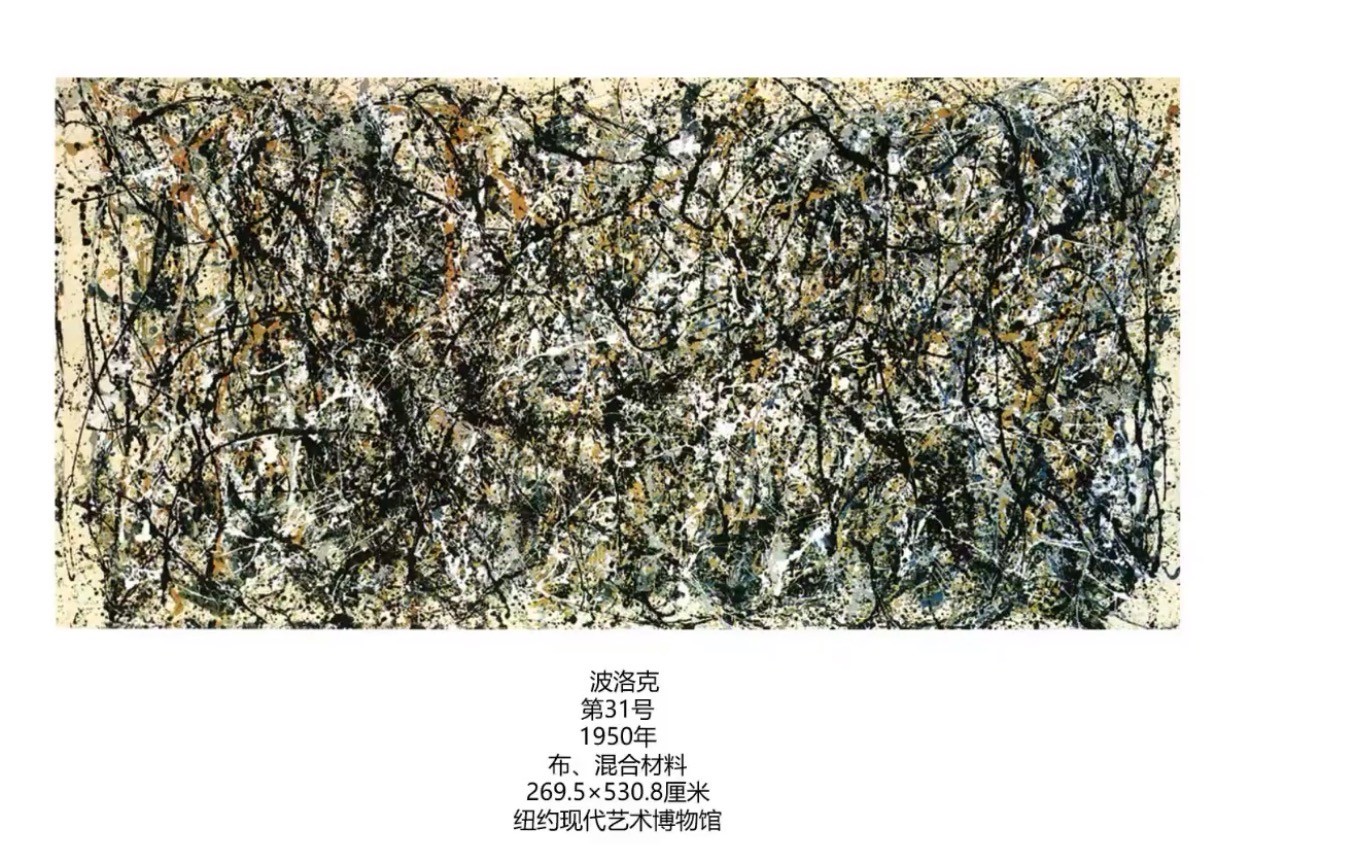

藝術史從後印象派到立體主義再到抽象主義的變化過程🧘♀️,藝術家希望觀眾可以直觀地用眼睛去看,這就是看的藝術。1940到1950年代🕯,美國的抽象表現主義推動了藝術史的進步🩴,作為美國文化的標誌得到了世界的認可。王南溟老師帶領同學們解讀了美國抽象表現主義的代表人物——波洛克的藝術作品👨🍳🫳🏿,通過滴成的交織🫘、混雜的線條,改變了傳統架上繪畫的觀念📔,繪畫成了承擔由內心支配的人的運動的載體,傳統的構圖關系消失了,畫面可以任意進行切割👩🏿🎤。到了1950年代🤳,抽象表現主義徹底成熟♥️,藝術家開始從作品裏面走到了外面,藝術開始打破自律,尋找其外在的可能性🦹🏿♀️。解讀波洛克的作品不再只是一幅畫,而是轉向與周圍環境的關系,繪畫動作的本身遠遠大於畫面的價值,這種偶發行為其實更重要,解放身體其實大於作品本身👁🗨。王南溟老師向同學們介紹了兩位著名的藝術評論家——後印象派的羅傑·弗萊和抽象表現主義的格林伯格。羅傑·弗萊強調一件藝術作品的視覺特征,其重要性要超過它的主題內容,開創了形式主義藝術批評,格林伯格則將繪畫語言進一步推向純粹🩸,帶來了評論家氣質的創新,評論家不再是描述已有的作品🎥,而成為了行動者,通過與藝術家的互動呈現自己的觀點。

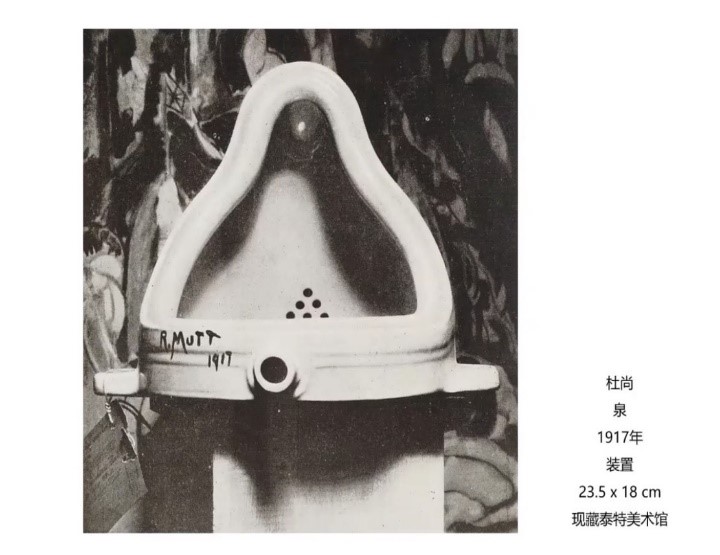

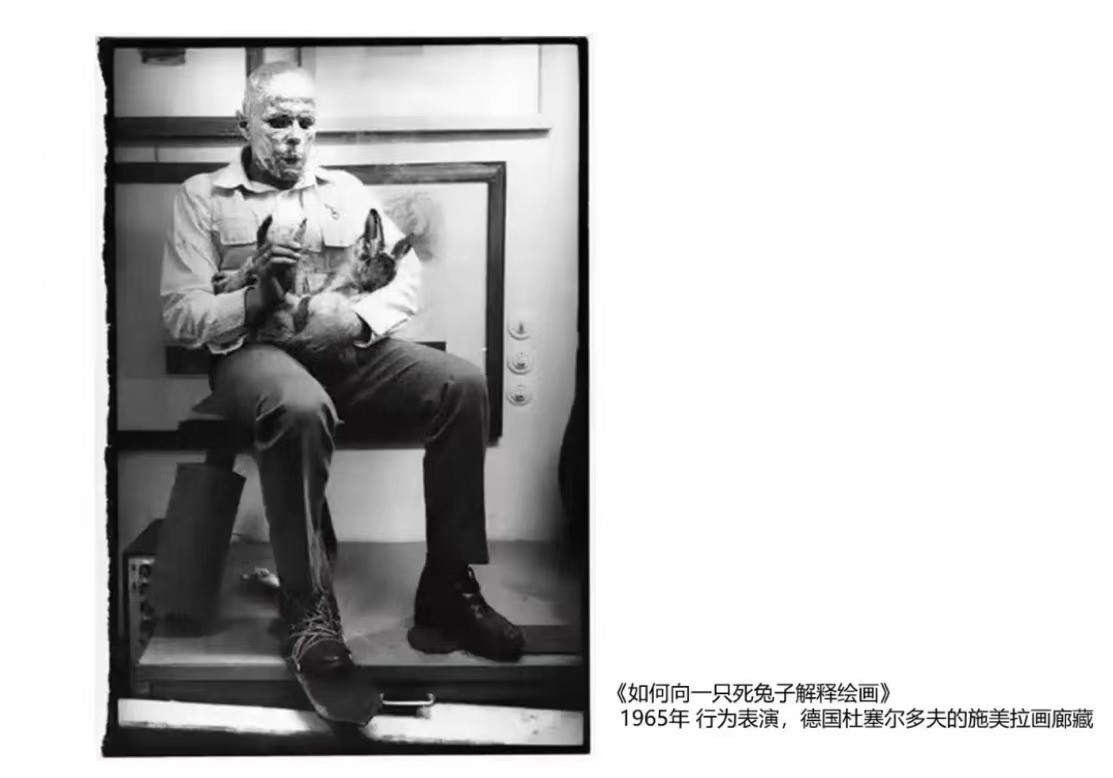

現代藝術到了1960年代以後走向了終結,前衛藝術開始得到了肯定🤵🏿。1970年代以後,隨著批判性理論和藝術製度的研究,對藝術作品的解讀的視角轉移了,任何東西都可以成為藝術品,1980年代開始出現了“畫畫不是藝術家”的口號🌴,藝術家開始思考社會問題,要打破藝術家和非藝術家的邊界,人生活的現場空間構成了作品的組成部分。王南溟老師選取了杜尚的《泉》和博伊斯的《如何像一只死兔子解釋繪畫》體現從用眼睛看到觀念解釋的變化過程👨💻🪡,觀念解釋開始成為藝術作品的重要組成部分,藝術作品通過觀眾來完成🏙,鼓勵觀眾用自己的方式解讀藝術作品。1960年代大眾文化開始進入藝術,出現了一種重要的藝術生態——展覽民主化,藝術家、觀眾和機構共同構成了一種對話關系,通過藝術作品給予公眾生活上的啟示,一幅作品用眼睛看的不再是全部,解釋才是藝術的重要組成部分。

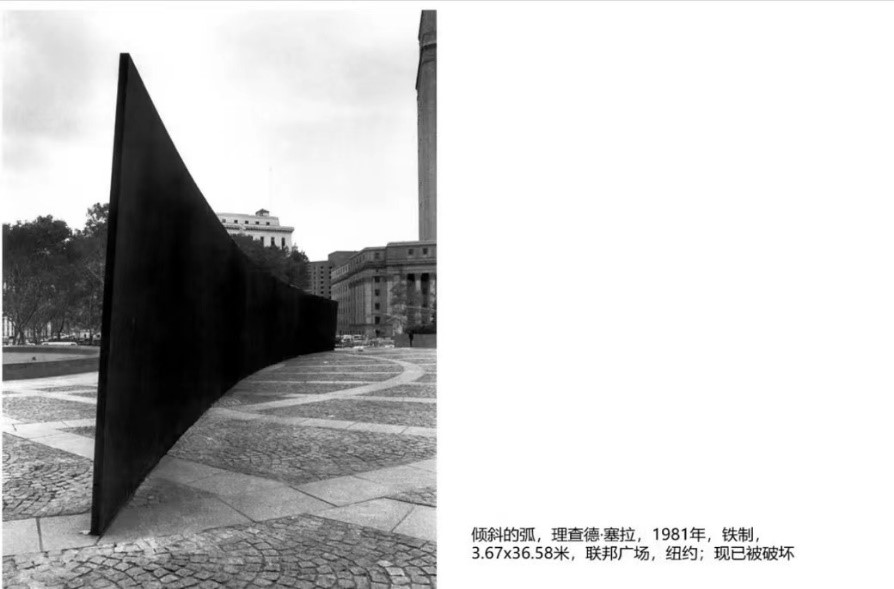

並不是所有的藝術作品都能與社會關系融為一體𓀙,假如說今天來討論藝術社區🤟🏻,藝術家究竟是以英雄主義占用空間還是與居民互動達成雙贏?王南溟老師將博伊斯的《7000棵橡樹》和理查德·塞拉的《傾斜的弧》兩個案例進行對比💇🏿♀️🌐,闡釋藝術要如何進入社區空間。王南溟老師指出,藝術進入社區要征求居民廣泛的意見🤞🏻,社區是居民的公共空間👨🦰。不同於博伊斯在卡塞爾文獻展的種樹,藝術社區走出了藝術體製本身,走到了完全依賴於社會體製和社會現場組建的公共領域實踐,所以它的實踐面遠遠廣於博伊斯種樹🫂,藝術社區並不是簡單的單向的藝術進入的問題,藝術從進入之前到進入以後,始終在社會最關鍵的毛孔血管裏進行血液循環💇🏽♀️,要把握這個血液循環機製👷🏻♀️🏎,才能做出藝術社區的理論與實踐🔟🧝🏻。

為什麽當代藝術更適合構建藝術社區呢?通過王南溟老師對於1980年代以前藝術史語境的介紹,我們可以看到當代藝術的發展有著一個不斷大眾化的趨勢,藝術不再是博物館裏的靜態展示🤾🏿♂️,開始走出傳統的藝術體製進入了社會公共空間🦃🧦,人人都可以成為藝術家🧍♂️,藝術在社會空間擁有了更多的可能性。藝術社區的實踐走出了藝術體製本身與居民的社會公共生活緊密相連,社區將藝術送到公眾身邊,打造融於生活的藝術體驗👨🏽🎓,社區居民成為了真正的文化“主角”。

文字|周若欣